全国に“自分の居場所”を 〜二地域・多拠点居住の可能性〜

登壇者

-

株式会社アドレス 代表取締役 佐別當 隆志arrow_forward詳細

株式会社アドレス 代表取締役 佐別當 隆志arrow_forward詳細

2025.11.25

13:00-18:00

順次更新予定

50音順

二地域モニタープログラムと航空移動負担軽減サービス

地方での収入の糧として空き家管理の事業推進

新時代のママコミュニティ形成ノウハウ

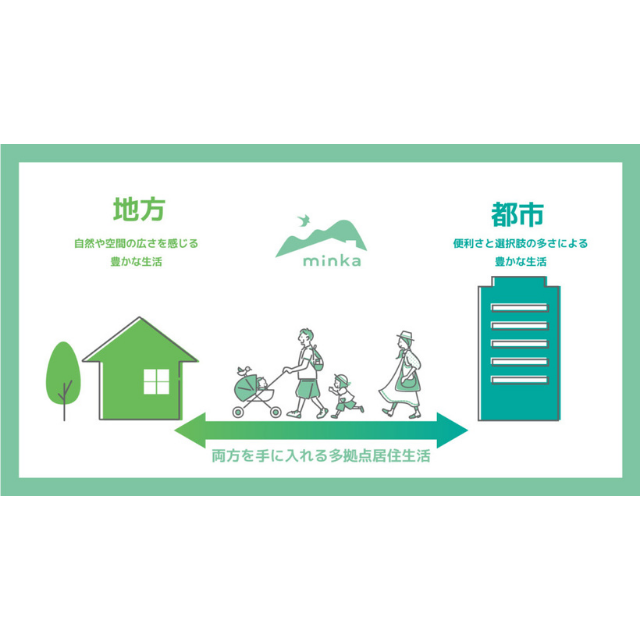

みんなのおうちminkaプロジェクト

関係人口から共創人口へ「地域共創講座・研修」ご案内

企業版ふるさと納税における自治体と企業のマッチング

別荘や空き家の共同利用プラットフォーム

地域版 単日短時間就労マッチングプラットフォーム

都市と最西端の暮らし

関係人口創出プロジェクトXYZ

空き家に関する課題をワンストップで解決する支援

人と自然が共生し、確かな豊かさを実感するまち

生活価値体験ツアー:地域交流体験の企画広報サービス

サステナブルな二地域居住事業モデルのご紹介

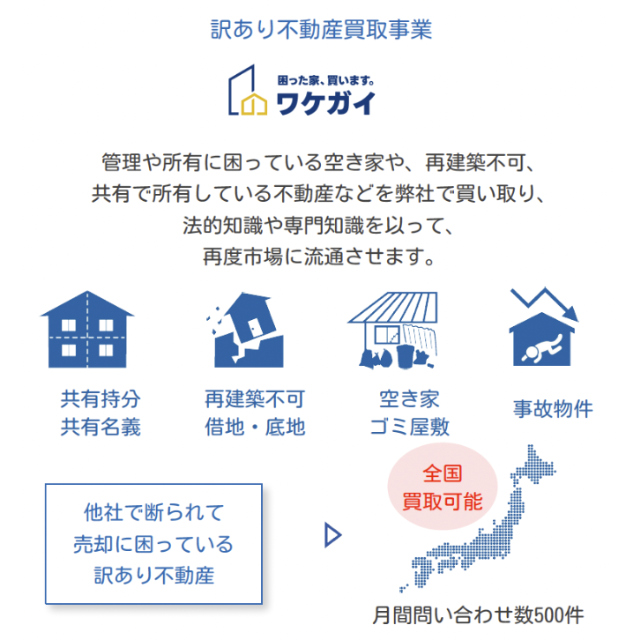

空き家買取を通じた二地域居住推進事業

デジタルアイデンティティウォレット(参考出展)

空き公共施設を活用した若者との地方創生事業

二地域居住者との共創によるローカルイノベーション

未活用山林のマッチングプラットフォーム

二地域居住の検討をしている方や興味・関心のある方に対して、二地域居住に関する情報やモニタープログラムを扱うポータルサイトを2025年10月中旬に開設します。このポータルサイトでは、都市部と地域の二地域生活を体験できる「二地域居住モニタープログラム」の提供を予定しており、現地の生活を体験できる「地域体験メニュー」と、移動費の負担を軽減する「航空移動における負担軽減サービス」の2つで構成されます。

これらのサービスを通じて、航空機を使った二地域居住への関心を高め、都市部と地域の人流を促進していくことを検証します。

当コンソーシアムでは、二地域居住を阻む課題と想定される地域間の航空移動における経済的負担の軽減や、興味・関心を持つ人々へ二地域居住に関する情報を包括的に提供する「二地域居住ポータルサイト」の展開について、その有用性を実証します。当コンソーシアムは以下の自治体・団体で構成し、共に、各地域の二地域居住促進と地域活性化に貢献することを目指しています。

【構成団体】

ANAホールディングス㈱、ANAあきんど㈱、

鳥取県、江府町、北栄町、智頭町

高知県、須崎市、馬路村、本山町、大川村、(一社)高知県UIターンサポートセンター

佐賀県、神埼市、有田町

(公社)ふるさと回帰・移住交流推進機構

二地域居住における地方での収入の一つの柱として”空き家管理”を進めるうえで「空き家管理士」資格を通してサポートいたします。また、きちんと管理された空き家は、多くの二地域居住の受け皿になりえます。「管理によるビジネスの創出と優良なストックの確保」の両面から地方の空き家の可能性に挑戦しましょう。

空き家管理士は、増加する空き家問題に対応する専門家として、巡回により点検・清掃・修繕提案などを通じて所有者をサポートします。空き家管理士協会は資格制度の運営や研修を行い、専門知識と技術を備えた人材を育成。全国のネットワークを活かして地域ごとの課題解決に取り組み、安全で持続可能なまちづくりに貢献しています。

「少子化」「育児と仕事の両立」「育児世代の孤独」などの問題に対して、包括的に解決する手段を提供することができる様々な施策を展開しております。

「コミュニティ」をキーワードにママコミュニティ・企業コミュニティを形成しているノウハウなどをシェアさせていただきます。

マタニティフード協会は、わずか5年で全国700社以上の食品・日用品メーカー様と契約をし、650名の面接済みの信頼度の高いママさんとコミュニティ形成をしながら、「家族の笑顔につながる安心な選択肢を集める」をテーマに活動しております。

自然豊かな環境で子育てがしたい。帰省するような気分で気兼ねなく遊びに行ったり滞在したい。仕事関連の滞在やワーケーションで利用する場所が欲しい。田舎暮らしをしたいけど家の購入までは手がでない。など、これまで二地域・多地域居住に興味はあっても、なかなか実現できないという課題がありました。また、南海トラフ巨大地震等の大規模災害が発生した際、行政による子育てサービスは一時的に機能停止せざるを得ないため、子育ての労働負担が一気に増えることが予想されます。そのため、中長期に渡る避難期に、平時の子育てサービスに近い環境を迅速に供給できる備えが求められます。一方、地方では、人口減少・少子高齢化が進むにつれて空き家の増加が社会問題化しています。その対策として、空き家を再利用して民泊事業を開始し、地域活性化に取り組む事業者が増えつつありますが、平日の利用者は少ないという課題があります。そこで、本サービスは、神戸・大阪等、阪神間の都市圏に住む子育て世代を対象に「平時をより豊かに。有事はしなやかに。」をコンセプトに、都市と地方とのゆるやかな顔馴染みの関係を楽しみながら構築できるサービスを提供し、平時でも有事でもシームレスに子育て環境を享受できる足掛かりとなることを目指します。

一般社団法人まち・ヒト・未来創造研究所

代表理事 佐藤敬生

3.11震災発生の10日後に宮城県南三陸町に入り復興支援活動を開始。8年間現地で活動後、2019年4月から兵庫県西脇市に移住し独立。地方創生と事前復興を兼ね備えた二地域居住の可能性を研究するために、2024年4月より兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科博士後期課程に所属。

「この地域が好き!でも、どう関わればいいかわからない」

「地元で何かしたい!けど、最初の一歩が踏み出せない」

「地域振興担当になった!これからどう動けばいい?」

「官民連携の強化!何から始めたらいい?」

「地方創生!地域活性化!関係人口!、、、実はなんとなく使っています」

「地域に関わる人は増えた!だけど、ミスマッチな出会いも多くて疲弊してきた」

そんな想いや疑問を持っている方にぴったりの講座・研修です。

・これから地域に関わりたい方には

地域で“必要とされる人”になるためのヒントや仲間との出会い方

・地域に人を呼びたい団体、行政担当者さんには

地域に“必要な人”を呼ぶための視点や考え方

官民連携、関係人口創出に向けて動き出すために必要な「最初の一歩となる」講座・研修です。

<講座概要>

第一部:そもそも地方創生ってなに?

第二部:都会と地方の価値観や考え方の違い&ワークタイム

第三部:自分が気になる地域、地方にとの関わり方を知ろう&ワークタイム

地方創生活動を開始して6年。

北海道から沖縄までネットワークを構築してきた我々だから自信をもって、お伝えできる内容です。

一般社団法人Local innoventuresは、「異彩共創?混ざり合う、みんなでつくる?」を理念に、地方創生の現場で官民連携企画を推進してきました。北海道から沖縄までネットワークを築き、産官学民と共に関係人口の創出や地域活性の実践を積み重ねています。本フォーラムでは、これまでの経験をもとに、地域に必要な人材や仕組みづくりを進めるための講座・研修をご案内します。

・企業版ふるさと納税に関する企画、提案、支援、広告及びコンサルティング

・上記事業にかかる地方公共団体と企業のマッチングサービス

・地域に貢献する事業の企画、提案及び投資

当社は、日本を支えてきた地域の皆様の幸せのために、地方公共団体と企業をマッチングし連携することを可能にするプラットフォームの役割を担いたいとの思いから、(その思いを共にする)一般財団法人地域活性化センターと東武トップツアーズ株式会社の共同出資により、2020年7月に設立しました。

企業版ふるさと納税は、企業にとって法人関係税控除の恩恵を得られることやCSR活動・SDGsの取組等による企業認知度向上というメリットにより、地域に関する自社のご活動を活性化することができます。

地域の課題の解決を自治体だけに任せるのではなく、ともに解決していくことが私たちを含めた企業の社会貢献と考えています。

SymTurns(シムターンズ)は、時間を分け合って暮らす「自律分散型タイムシェア別荘」プラットフォームです。

オーナーと複数の利用者が年間契約でサブスク形式の共同利用料を支払い合い、交代で滞在します。宿泊でも賃貸でもない、新しい“二拠点居住”の形を実現し、住まいの所有・管理・運用をDX化。利用者は自律的に予約・清掃・共有ルールを運営しながら、地域や空間への愛着とつながりを育む仕組みです

株式会社SuiTTeはサブスク型タイムシェア別荘の共同利用システムの企画開発、不動産業の広報のためのデジタル広告を提供する不動産業向けインターネットサービスの会社です。株式会社八清は京都市内の京町家等の伝統建築や中古不動産のリノベーション物件の企画・販売・利活用を行うことを生業とする不動産会社です。

地域独自の単日短時間就労マッチングプラットフォームを開設し、子育て中の女性、元気なシニア、学生など、フルタイムでの勤務が難しい方々に新たな就労の選択肢を提供します。掘り起こした労働力と地域の人手不足に悩む事業者のマッチングにより持続可能な地域社会の形成を図るとともに、本事業を通じて、長期雇用の促進、若者の地元定着など、雇用に関する様々な地域課題の解決に向けた政策連携が可能です。新潟市、佐渡市など20を超える自治体で導入中。

「雇用主も従業員も無理なく、自分らしく働けるセカイ」の実現をめざし、「企業の柔軟な職場環境づくりを、テクノロジーで実現する」というミッションのもと、企業や自治体の抱える人材課題の解決を支援。2020年から、企業や自治体が簡単に独自のスポットワークプラットフォームを構築し、1日単位・数時間での柔軟な働き方を実現するクラウド型システム「matchbox」の展開を開始しました。「matchbox」は、スポットワークの管理内製化を可能にするセルフソーシング??型のHRプロダクトで、現役従業員に加え、アルムナイ(退職者)や登録制アルバイト、一度雇用したスポットワーカーなどを、企業に合わせて開発したシステム内にメンバー登録することで、自社独自の人材プールを構築し、採用にかかる時間やコストの大幅削減を実現します。また、採用から給与労務までの全ての工程を、システムを通じて簡単に一元管理することができるため、業務の効率化にも最適です。事業所側が信頼できる人材を選定することを可能としたほか、求職者側への配慮として休業手当の支給や企業への与信調査などを行うなど、企業側と働き手の双方に対してフェアで安全なサービスを目指しています。マッチボックスは、企業と働き手の信頼関係をベースとしたコミュニティの構築により、あらゆる人が柔軟に働ける環境を実現させています。

都市に暮らしながらも、田舎に拠点を持ちたいと考えている、ビジネスパーソンや子育て世代との接点を持ちたい。

1.古民家リノベーション事業

当事務所では、古民家を再生し一棟貸し民泊として運営するビジネスを支援しています。建築の専門知識と地域ネットワークを活かし、物件調査から設計、資金計画、申請、運営まで一貫して伴走します。

<サービス内容>

・立地選びと物件調査

・リノベーション設計

・資金調達・事業計画

・法令・申請対応

・運営・集客戦略

・地域連携と魅力づくり

2.終活・相続コンサルティング事業

民泊事業には所有権の明確化が不可欠です。相続登記未了や共有名義は事業化の妨げとなるため、司法書士と連携し、登記や共有整理、税務対応などを総合的に支援します。

<サービス内容>

・相続登記サポート

・共有名義整理

・活用方針調整支援

・現地調査・資金計画

・空き家特例・税務対応

当社では、関係人口創出や二地域居住推進プロジェクトにおいて地方と都市部の人材の橋渡しを通じて、地域の課題解決に貢献することにより、「地域経済の稼ぐ力」を最大化する事業を推進してきました。

今回は、当社オリジナルの「関係人口創出プロジェクト」や「二地域居住推進事業」の具体的な内容をわかりやすく発信し、

それらをきっかけとした、地域企業における右腕人材や担い手の確保、人材マッチング・企業誘致・受け入れ体制整備の事例をご説明いたします。

明日からの具体的なアクションプランが浮かぶようなブースにしますので、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

当社では、地域経済の活性化=稼ぐ力を最大化することを念頭に、観光分野では地方誘客のための地域の体験型旅行造成や販売を行ってきました。

また、商業分野では、地域の特産品、特に食文化発信事業を得意とし、弊社の海外支局であるフランス、シンガポール、ベトナム、マレーシア、タイにおいて、各種商談会企画から現地での営業、さらには輸出までワンストップで販路拡大サービスを提供してきています。

この度の二地域居住推進においては、上記2つの事業を現地で推進できる人材を首都圏から送り込む仕組みや、

地方企業とのマッチングから受け入れ態勢の整備手法、さらには、地域内でのビジネスを円滑に進める弊社独自のノウハウをご説明いたします。

弊社で蓄えたこれまでの経験・知見を踏まえ、一方では地方自治体様に、

またその一方では、ご自身の経験値や知識を地方経済活性化のために役立てたいと考えている方々に弊社のソリューションを存分にご説明させていただきます。

当社では、関係人口創出や二地域居住推進プロジェクトを進めるにあたり、地方と都市部の人材の橋渡しを通じて、地域の課題解決に貢献して参ります。

一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会は、全国の自治体や地域に密着した形で、空き家に関する課題をワンストップで解決する支援を行っています。

全国空き家アドバイザー協議会は、空き家の発生抑制・適正管理・利活用をワンストップで支援する専門団体です。2018年に設立され、現在は全国に76の支部を展開。自治体ごとの課題に即した空き家対策を地域密着型で実施しています。

北栄町は農業がとても盛んで、1年通して様々な農産品を楽しむことができます。「都市と田舎暮らし、両方のバランスを大事にしたい方」「四季とともに旬な食べ物に惹かれる方」「地域産業への貢献を考えている方」「地域イベントやまちづくりに関心のある方」は、ぜひ北栄町で二地域居住をしてみませんか。

鳥取県の中央に位置する北栄町は、日本海や大山に囲まれた自然豊かな町です。農業が盛んで、特に夏は大栄西瓜やらっきょうが有名。民泊などの創業支援やコワーキングスペースの整備にも力を入れており、地域産業に参入しやすい環境づくりを進めています。

生活価値体験ツアーは、都市生活者と地方生活者をつなぐ新たな地域交流体験ツアーです。地域のお困り事を題材に「地域課題が起点となるツアー」を企画造成するための共創支援と商品化したツアーを広報支援するプログラムをご用意しております。「地域の暮らしや仕事を体験して交流できる旅行・イベント等の取組」、「人手不足を解消する取組」、「都市生活者の地域への継続的な関与を促す取組」を通じて、地域の課題解決につながる新たなソリューションです。都市生活者が、地域の人を好きになり、地域の産業や産品に関心を持ち、何度も地域を訪れてもらうための地域ファンづくりとして、サービスをご利用いただいております。

TOPPANは、社会やお客さまの課題解決につながるトータルソリューションを提供しています。「観光振興」「地域活性化」「知財・アーカイブ」「公共業務支援」「医療・ヘルスケア」「環境・エネルギー・SDGs」「ダイバーシティ」7つの事業分野において、高度化する社会課題の解決をワンストップでサポートいたします。印刷を通じ培ってきた「情報をわかりやすく正確に伝達する技術」を独自に進化させIoTをはじめ「最先端の映像表現」「情報プラットフォーム」などさまざまな領域において、その技術・ノウハウを活かし、事業を展開しています。 産官学連携による共創成長戦略で、持続可能な未来社会の実現に向け挑戦し続けます。

日本航空では、「関係・つながりを創造する企業」を目指して、様々な「関係・つながり」を生み出す取り組みに挑戦しています。その一つとして、二地域居住の実装プログラム「つながる、二地域暮らし」を展開中です。本プログラムは、プログラムの参加者に対し、航空移動費の半額相当分のマイルを補助し、二地域居住を体験いただくプログラムです。そのほか、本プログラムの参加者により地域との関わりを深めていただくことができるよう、つながり体験メニューをご用意しており、現地の方との交流や、地域ならではの体験ができます。また、本プログラムでは、補助金に頼らないサステナブルな二地域居住の事業モデルの確立を目標としており、ふるさと納税や、旅先納税、マイル寄付による自治体の財源の確保にも取り組んでいます。今年度は6市町の自治体様にてプログラムを展開中ですが、次年度以降は、参加地域や募集人数を拡大していく予定です。この機会に是非、「つながる、二地域暮らし」について紹介させてください。

「つながりは、未来への翼だ」

つながりを感じるお気に入りの地域を持つ生き方は、ウェルビーイングの向上につながると言われております。あらゆる地域で関係・つながりを増やし、多くの人々やさまざまな物が自由に行き交う、心はずむ社会・未来を目指し、日本航空は「JAL FUTURE MAP」を公開いたしました。その中でも、二地域居住事業を「関係・つながり」の創出に向けた重要な取組領域と位置付けており、今年度は「つながる、二地域暮らし」を実施中です。そのほか、関係人口創出型のマッチングプラットホーム「ふるさと結び」を展開し、地域と人々の「関係・つながり」の創出に取り組んでおります。

弊社は、空き家の管理や所有にお困りのお客様に対して、確かな法的な知識を以って、

市場に適正に再流通させるためのお手伝いをさせていただいております。

再流通した空き家は、戸建賃貸住宅や民泊物件として生まれ変わります。

地域課題になってしまった「休眠不動産」を、地域に人が流入するきっかけとなる「不動産」に戻すことで、

二地域居住の推進、その先の地域活性化に寄与いたします。

ヒト、モノ、カネに恵まれているはずの日本が、

世界的に見て経済成長率が著しく低いのはなぜだろうか?

私たちはこれらの資産、特に不動産が活用されず停滞していることが原因だと考え、

非活用資産の最たるものとも言える「休眠不動産」の流通を目指しています。

扱う対象は、共有権利者の存在により活用が難しい物件や、 再建築不可等の法的制限がある物件、

人口減や過疎化により、所有者が不在となってしまった全国の空き家。

これらを独自のノウハウとテクノロジーによって、

再活用可能にし、新たな持ち主と出会うところまでサポートします。

不動産の流動性向上が、ネクスウィルの使命です。

日本ではiPhoneへのマイナンバーカード搭載など、デジタル化が世界的に加速しています。当社の「デジタルアイデンティティウォレット(DIW)※参考出展」は、こうした時代の変化に対応するサービスです。例えば「二拠点目のデジタルふるさと住民証」のようなデジタル証明書をスマホで安全に管理・提示。顔認証との組み合わせで、厳格な本人確認と利用者の快適な体験を両立します。この仕組みで、自治体様が効率的に「関係人口」の資格や属性を証明することを可能にし、新たなサービス創出を目指す自治体様・事業者様を支援します。

パナソニック コネクト株式会社は、パナソニックグループの中でB2Bソリューションの中核を担う事業会社です。「現場から 社会を動かし 未来へつなぐ」を企業の存在意義(パーパス)として掲げ、製造業で培った100年の知見とソフトウェアを組み合わせたソリューション、そして高度に差別化されたハードウェアの提供を通じて、サプライチェーン、公共サービス、生活インフラ、エンターテインメント分野のお客様をつなぎ、「現場」のイノベーションに取り組んでいます。 当社の顔認証技術は、40年以上にわたるカメラ画像処理技術と、顔の特徴を学習するディープラーニング技術を駆使しており、世界最高水準の精度を誇ります。

空き公民館等を活用した若者主体のeスポーツイベント

指定文化財などの空き家活用にかかるピッチコンテスト

若者主体の社会課題解決コミュニティのインキュベーションシステム

公益信託を活用した経営資源の調達スキーム

合同会社BACwith(ビー・エー・シー・ウィズ)は、

「空き家問題」と「若者の支援」を同時に取り組んでいます。

活かされない空き家がある。

挑戦を求める若者がいる。

BACwithは、この二つをつなぎ、

空き家を若者の挑戦のフィールドに変えます。

若者の情熱とクリエイティビティで、

地域の眠っていた資源を再生し、

新たなビジネスと社会的インパクトの創出を目指して、

BACwithは、

日本全国に挑戦の仕組みを広げています。

ミテモは、二地域居住を制度導入や移住促進にとどまらず、地域と人が共創しながら変化するプロセスとして支援しています。長野県塩尻市のシビック・イノベーション拠点スナバでは、二地域居住者や移住者が地域と共に活動し、40を超える事業が立ち上がり、地域経済の好循環が生まれています。こうした成果をもとに、新潟県三条市、奈良県王寺町、静岡県森町でも、地域ビジョン形成や行政との施策形成、ロードマップ作成を展開。地域事業者、移住者との共創によるローカルイノベーションを起点とした、持続可能な二地域居住モデルの実現を後押ししています。さらに、二地域居住ビジネスに取り組む企業の新規事業開発にも伴走しています。

ミテモは「教育とデザインの力で、誰もが自創する未来をつくる」をミッションに掲げ、人材開発・教育支援、デザイン支援、地域共創の三つの事業を展開するコラボレーションカンパニーです。教育分野ではeラーニングやワークショップを通じて多様な学びをデザイン。デザイン分野ではブランドづくりやサービス設計を支援し、組織や事業の価値を引き出します。地域共創では地域資源を再編集し、人や企業、社会をつなぐ仕組みづくりに取り組んできました。今回は人や地域の意志を尊重しながら新しい価値を生み出す実践事例や地域との関わり方について、お話しさせていただきます。多様な分野での活動を通じ、未来へつながる取り組みを広げています。

ソロキャンパーと山林の持ち主(山主)をマッチングする山林レンタルサービス。利用者は山林の一部を1ヶ月単位や年単位でレンタルし、プライベートなキャンプ場として利用できます。このサービスは、放置されがちな私有林の維持管理費を確保したい山主と、自然豊かな場所で個人のキャンプを楽しみたいキャンパー双方のメリットを両立させることを目指しています。

高校生までは山に囲まれた環境で育ち、大学進学とともに大阪へ。インターンシップでウェブ集客の技術に出会い、個人サイト運営などを通して技術を磨き独立。幼少期に親しんだキャンプを再開したことをきっかけに、放置林問題を知る。現在は山の地主と山林を利用したい人をつなげる「YAMAKAS」を運営。

二拠点居住、多拠点のサービスプラットフォーム“ADDress”の紹介と、利用者動向。観光とは違う、利用者・地域へ与える社会的インパクトと、自治体連携事例および今後の可能性